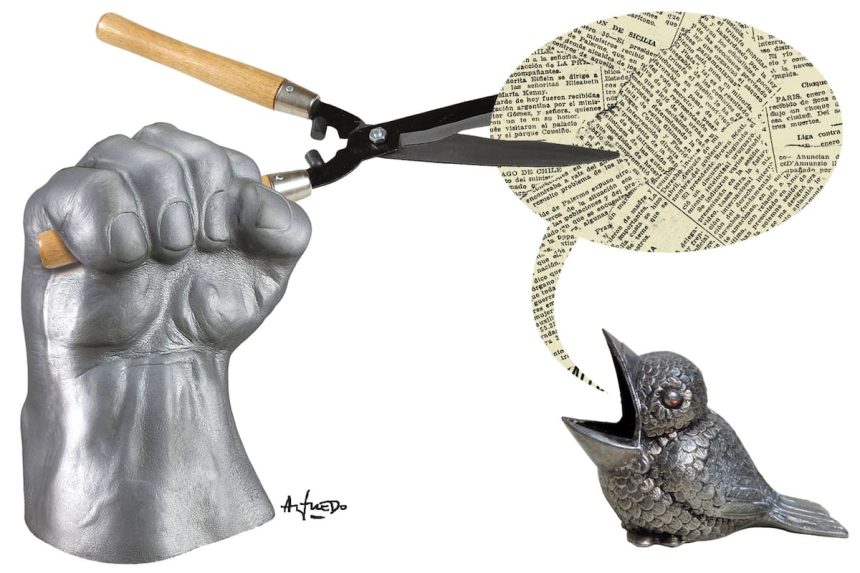

La historia enseña con crudeza que cada vez que se intentó imponer censura previa, el resultado fue el mismo: menos libertad, menos democracia, menos dignidad ciudadana. Hoy, bajo nuevos disfraces, vuelven a presentarse propuestas que buscan condicionar lo que se puede decir antes de que llegue al público. Varios casos recientes, ocurridos en los Estados Unidos –un país que se distinguía por el amplio ejercicio de la libertad de expresión– y, para peor, protagonizados por el propio presidente Donald Trump, que demandó a The New York Times, amenazó con quitar las licencias a las cadenas de televisión que lo critican y celebró la cancelación de los programas de Jimmy Kimmel, lo confirman.

A la censura se la llama con distintos nombres: “controles preventivos”, “supervisión anticipada” o “regulación de contenidos”. Pero el nombre es lo de menos: la sustancia es idéntica. Se trata de censura previa, prohibida por la Constitución estadounidense, por la nuestra y por todos los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.

Esto no es un capricho doctrinario. La prohibición de la censura previa ha sido defendida con uñas y dientes por los más altos tribunales del mundo democrático. En 1931, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el célebre caso Near v. Minnesota, declaró inconstitucional una ley estadual que habilitaba a clausurar periódicos “escandalosos”, marcando un hito en la defensa de la prensa libre. En la Argentina, la Corte Suprema recorrió un camino similar: en el caso Editorial Río Negro (1996) condenó la represalia económica de un gobierno provincial contra un diario crítico, reconociendo que la censura también puede operar de manera indirecta y en el caso Patitó (2006) reafirmó que la libertad de expresión goza de un rango preferente en nuestro orden constitucional, especialmente cuando se trata de la crítica a figuras públicas. La coincidencia es reveladora: tanto en Washington como en Buenos Aires, el mensaje judicial fue idéntico: ninguna democracia puede sobrevivir si se admite la censura previa, abierta o solapada.

Las responsabilidades ulteriores existen y son necesarias. Quien calumnia, difama o incita a la violencia debe responder ante los tribunales. Pero esto ocurre después de que se haya hablado o escrito, nunca antes. El remedio contra el abuso de la palabra no es silenciarla, sino discutirla, confrontarla con más ideas, exponerla a la crítica pública.

La censura previa parte de una premisa profundamente autoritaria: que los ciudadanos no son capaces de pensar por sí mismos y necesitan tutores que decidan qué pueden leer, escuchar o mirar. Es la negación misma de la democracia.

Y cuando esos tutores se convierten en burócratas o en jueces con la potestad de vetar lo que aún no ha sido publicado, el daño a la cultura cívica es irreparable. Si no se les impone el respeto a las normas constitucionales –algo que sólo una justicia independiente puede hacer– los censores, luego de decidir qué se puede leer, escuchar o mirar, establecerán qué se debe leer, escuchar o mirar.

Por eso, cada intento de reinstalar la censura previa, bajo el nombre que sea, aquí o en cualquier parte, debe ser combatido con firmeza. La libertad de expresión no es un lujo ni una concesión del poder: es la condición misma de la vida democrática. Defenderla sin ambigüedades es honrar la promesa constitucional y la memoria de quienes lucharon contra la opresión. Y es, sobre todo, un deber con el futuro: con las voces que aún no han hablado y que merecen ser escuchadas sin mordazas ni permisos previos.